「フードコートで、また明日。」。

このタイトルを目にしたとき、私はふと大学時代の夕暮れを思い出しました。授業帰りのショッピングモール、フードコートで唐揚げ定食を前に語り合った友人との静かな約束。「じゃあ、また明日」。それだけで続いていく日々のかけがえのなさを、本作はそっと掬い上げてくれます。

成家慎一郎氏の原作漫画は、Webから始まった日常の記録です。派手な展開や声高なメッセージはありません。ただ、「今日が今日である」ことを静かに肯定してくれる。だからこそ、2025年7月7日から始まったアニメ版の放送には、大きな期待と、少しの不安もありました。

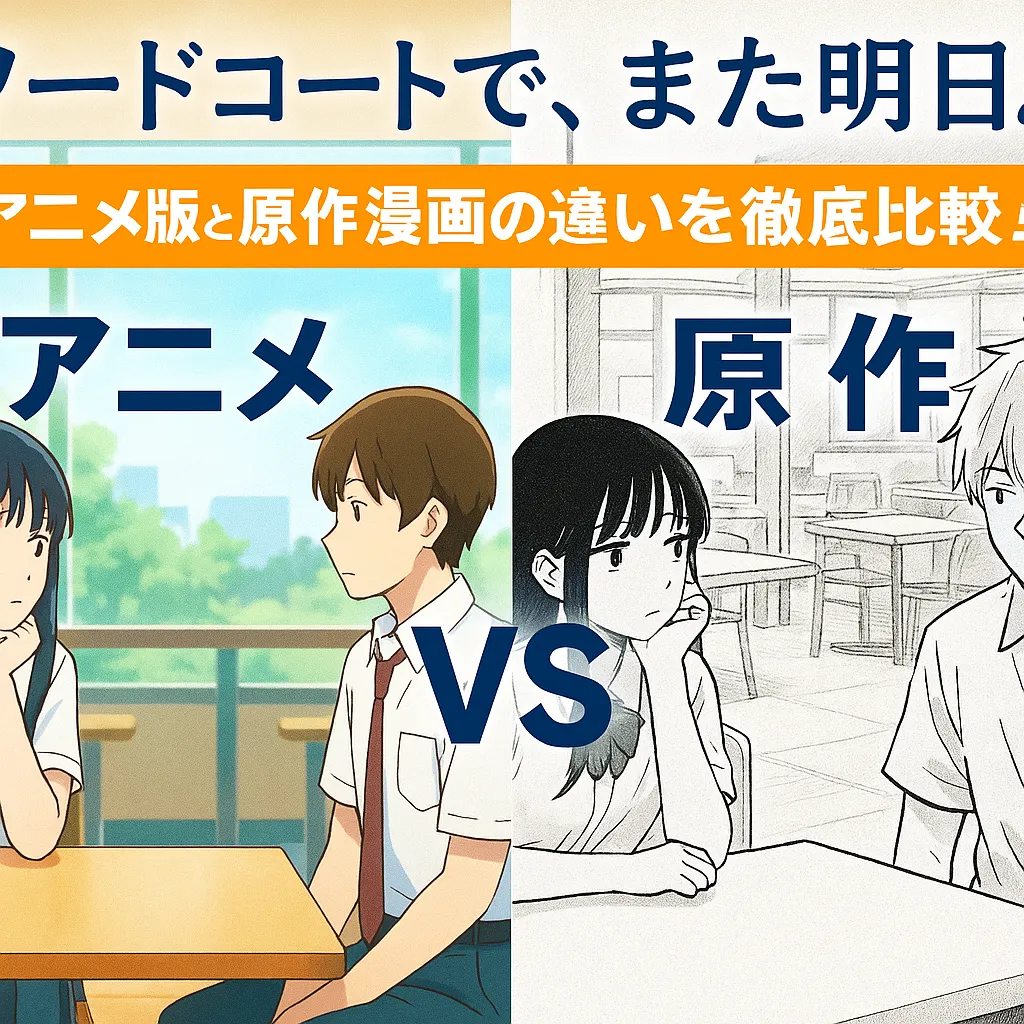

この記事では、アニメと原作漫画の間に流れる微細な違いに焦点を当てながら、その「違い」がどのように物語の温度を変えているのか、丁寧に掘り下げていきます。

- アニメ版と原作漫画の演出や構成の違い

- 声優キャストによる表現の魅力と役割

- アニメオリジナル要素と最新配信情報

きっと、誰もが心の片隅に持っている「フードコート」という小さな居場所。その記憶を揺さぶるように、アニメと原作はそれぞれの形で「ふたりの時間」を描いています。

では、その差異に込められた意図とは何か。そして、それぞれの表現が私たちの記憶にどう響いてくるのか──。

この物語を、あなたともう一度「味わい直す」ためのガイドになれたら嬉しいです。

結論:「アニメ」は“ゆるやかな共鳴”、「原作」は“ページに刻まれた静けさ”

「フードコートで、また明日。」の世界には、何かを“強く伝える”力ではなく、“そっと寄り添う”力があります。アニメと原作、その両者に通底するやさしさは同じでも、伝わり方のベクトルは明確に異なります。

違いを一言で表すなら、それは“時間の流れ方”と“感情の滲み出し方”の違いです。

アニメでは、声の温度や音楽の余韻、そして絶妙な間(ま)によって、観ている私たちの鼓動とキャラクターのリズムが重なります。

一方、原作漫画は、文字とコマによって“読者の心の速度”に委ねられている。誰かと一緒に読んでいるようで、実はとても個人的な時間が流れているのです。

アニメがくれる、“となりにいる”ような空気

アニメ版を観ていると、まるで自分もそのフードコートに座っているかのような錯覚に包まれます。

たとえば第1話、和田と山本が空席を探しながらかわす何気ない会話。その“なんでもなさ”が、無音のBGMと間の演出によって、まるで生きた空気のように心をくすぐるのです。

「内容」よりも「空気」を感じ取る──それが、このアニメの醍醐味だと私は思います。

原作が託す、“沈黙の余白”

原作には、文字数以上に伝わってくる“静けさ”があります。成家慎一郎氏の描く間合い、そしてページの余白は、まるで読み手の心の“呼吸”に合わせてくれるようです。

1ページに散りばめられた静かな時間。そのコマの少なさが、かえって“ゆるやかなリアリティ”を強調してくれる。

アニメ版を「ゆっくりだな」と感じた方ほど、原作を読んだときに、その“さらに深い静けさ”に驚くかもしれません。

どちらが優れている、という話ではありません。どちらも「今日を生きる私たち」にそっと触れる作品です。だからこそ、両方を体験してこそ、この物語が届けたい“ささやかな奇跡”に出会えるのではないでしょうか。

“声”が紡ぐ居場所──アニメに宿った、声優たちの温度

アニメ「フードコートで、また明日。」において、もっとも体温を感じるのは、やはり“声”の存在です。

この物語は、大きな事件が起こるわけではありません。ただ、日々を静かに歩くふたりの会話が、そっと流れていきます。

そんな繊細な世界だからこそ、声優陣の“呼吸”や“まばたき”のような演技が、何よりも重要になるのです。

彼らの声が空気を揺らした瞬間、この作品は初めて本当の“日常”を手に入れたのかもしれません。

宮崎ヒヨリ×青山吉能──淡くて、でも確かな、ふたりの気配

和田を演じる宮崎ヒヨリと、山本を演じる青山吉能。

このふたりの掛け合いには、台詞の裏に沈む“言葉にできない何か”がそっと滲み出ています。

言い過ぎず、演じ過ぎず。けれど心は確かに動いている。原作では読者の想像に委ねられていたその感情の起伏が、演技によってそっと形を持ったのです。

それはまるで、夕暮れのフードコートに漂う湯気のように、見えそうで見えない“気配”の表現です。

早見沙織&福山潤──日常に差し込む、優しさと遊び心

斉藤役の早見沙織は、声そのものがひとつの風景のようです。

その声が入るたび、物語がふわりと明るくなる。まるで校舎に差し込む午後の光のように。

そして、エイベル公爵という不思議な存在に命を吹き込んだのは福山潤。その軽妙さと奥行きのあるトーンが、物語に絶妙なユーモアと重心を加えています。

“声”という存在があるからこそ、このアニメには“目に見えない色”がいくつも重ねられていく。

それは、声優という表現者たちの、静かで確かな“居場所の創造”なのだと私は感じました。

“出会わなかったはずの誰か”──新キャラとアニメならではの余白

アニメ版「フードコートで、また明日。」には、原作では語られなかった新たな人々や場面が、そっと差し込まれています。

それは物語の純度を濁すものではなく、むしろ本作が持つ「何気なさ」という輝きを、少し角度を変えて見せてくれる試みだと私は感じました。

短い話数の中で登場人物の関係性をより丁寧に浮かび上がらせるための、繊細な再構築。

そう捉えることで、原作とアニメのあいだに流れる違いが“違い”ではなく、“もうひとつの余白”として心に残ります。

第3話──「山田」と「滝沢」がもたらす視点の重なり

2025年7月18日に公開された第3話。ここで登場したのが、原作にはいなかった山田と滝沢というふたりの新キャラクターです。

彼らは和田と山本のクラスメイト。ほんの少しの関わりが、ふたりの関係を映す“鏡”のような役割を果たしています。

ふたりの世界が「ふたりきり」である理由、その居場所の尊さが、彼らを通じて静かに浮かび上がる。

アニメ版はこうした“差し込み光”のような演出で、主役たちの輪郭をより柔らかく、そして深く描いています。

“止まった絵”に吹き込まれる音と風

原作では、会話とコマ割りで物語が進みます。シンプルな構成だからこそ、余白が豊かで、想像が染み込む余地がある。

けれどアニメは、その余白を“画”と“音”で埋めるのではなく、風景の一部として漂わせる手法を取っています。

たとえば、席に座る前のわずかな目線の動き。吹き抜ける風の音。トレーを置く小さな音。

それらが、台詞の“間”より雄弁にふたりの気持ちを伝えてくれる。

このアニメは、物語を「読む」のではなく、「感じる」ために存在しているのだと、私はそう思っています。

音が触れる記憶──“日常”をすくい上げる演出と音楽

アニメ「フードコートで、また明日。」を観ていると、ふとした瞬間に心が波立ちます。それは、大きな展開があったわけでも、強烈なセリフが響いたからでもありません。

音と演出が、何気ない時間を“かけがえのない瞬間”へと変えるからです。

視覚、そして耳から流れ込む「静けさ」が、まるで誰かとの思い出をそっと呼び覚ますように。

“静けさ”こそが語るアニメ──そんな表現が、確かにここにはあります。

始まりと終わりに灯る、音楽という“心の余白”

オープニングテーマはおいしくるメロンパンによる「未完成に瞬いて」。その旋律は、高校生の不安定さと小さな希望を同時に抱えた“揺れる日常”を感じさせます。

エンディングは、宮崎ヒヨリ&青山吉能の「となりあわせ」。ふたりの声が重なるその曲は、「また明日ね」と言える日常のありがたさを優しく包み込みます。

この作品にとって、オープニングとエンディングは単なる“始まりと終わり”ではありません。それは物語の呼吸であり、視聴者の心に残る“余白”のような存在です。

生活音が紡ぐ、静かな感情の波

この作品の音響設計は、あえて多くを語りません。

BGMは最小限。だからこそ、沈黙、笑い声、飲み物を置く音…そのすべてが語りかけてくるのです。

何を話したか、ではなく、誰と過ごしていたか──

その感覚を丁寧にすくい上げてくれる“音の演出”こそ、この作品の静かな鼓動なのだと私は思います。

気づけば、画面の向こうの誰かと、同じ時間を過ごしていたような気がして──エンディングが流れるたびに、少しだけ胸が温かくなるのです。

“いま”の風景──最新話と配信情報から読む、物語の現在地

2025年7月、アニメ「フードコートで、また明日。」は第3話の放送を終え、静かな熱を帯びながら、今まさに注目の渦中にあります。

SNSでは「この空気感が好き」「“何も起きない”のに泣けた」といった声が日に日に増え、作品が届けるやさしさが、少しずつ広がりを見せています。

主要配信サービスでも好意的なレビューが集まり、“日常系”を再定義する一作として位置づけられつつあります。

7月18日の更新情報──“第3話”が照らす、もうひとつの視点

公式発表によれば、第3話「選ばれし者の昼食」では、新キャラクター・山田と滝沢が登場。

原作には登場しない彼らの視点が加わることで、これまで“ふたりの世界”として描かれていた空間が、より立体的に映し出されていきます。

「他者のまなざし」が入ることで、ふたりの居場所がより大切に見えてくる──そんな展開が今、丁寧に積み上げられています。

配信はいつでも、あの“沈黙の優しさ”に帰れる場所

本作は、dアニメストア、DMM TV、ABEMA、Amazonプライムビデオなど、多数のプラットフォームで配信中です。

特にdアニメストアとDMM TVでは、地上波に先行して最速視聴が可能という点も注目されています。

もし、ふと「誰かと少しだけつながりたい」と思ったなら──

テレビを点けても、スマホを開いても、この物語は静かにあなたを迎えてくれます。

その「また明日」がある限り、きっと、私たちも前を向けるのだと思います。

まとめ:「フードコートで、また明日。」──ふたつのかたちで綴られる“ありふれた奇跡”

「フードコートで、また明日。」は、ただの高校生の会話を、“語らずに語る”という方法で届けてくれる作品です。

原作が持つ“余白の静けさ”。アニメが描く“音のあたたかさ”。

その両方に触れたとき、私たちはようやく気づくのかもしれません。

──日常というものは、何かが起こることよりも、誰かと“今日を共有すること”がどれほど特別かということに。

- 原作:読者に委ねられた余白が、心の奥行きを広げてくれる

- アニメ:空気、声、音楽によって、感情の流れを肌で感じられる

- 新キャラや演出が、物語に“もう一つのレイヤー”を加えている

どちらが優れているか、ではありません。

どちらも「明日という時間を、誰かと穏やかに過ごしたい」と願う心に寄り添う、ふたつの表現なのです。

どうか、あなた自身の目と耳で、この物語を“体験”してみてください。

その中に、あなたの“また明日”が見つかることを願って。

- アニメは“空気感”を重視した演出が魅力

- 原作は静かな余白と読者の想像力を引き出す構成

- 声優の繊細な演技がキャラの魅力を際立たせる

- アニメオリジナルキャラの登場で広がる物語

- 音楽やSEが“何気ない会話”を印象深く演出

- 第3話での新展開と追加キャストに注目

- 各配信サービスで最新話を視聴可能

- 原作とアニメを比べることで世界観を多角的に楽しめる

コメント